“我这一辈子,就做雷达这件事儿,能把童年时期的强国梦付诸现实,是很幸福的。”1936年出生的刘永坦,比世界第一台实用雷达晚“出生”一年,却能用一生追赶、领跑世界雷达技术的发展脚步。

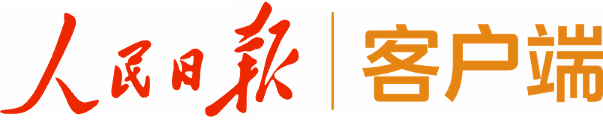

奠定理论基础;组建“雷达铁军”;铸造“海防长城”……刘永坦是哈尔滨工业大学教授、中国科学院院士、中国工程院院士,在他的不懈努力下,我国对海探测能力实现了跨越式发展。

“遇到了困难,一个个去解决,翻过了坡,你就能看到光明。”老人两鬓斑白,星目剑眉,朴素的话语背后,藏着我国波澜壮阔的新体制雷达发展史。

从无到有 奠定新体制雷达理论基础

生逢战乱,十年流离数座城市,刘永坦“从小对国家兴亡感受深刻”。“灾难的造成,就是国家弱,受欺负,你长大要改变这局面。”父亲的这句话,在刘永坦心中留下了深深的烙印。

“学校被誉为‘红色工程师的摇篮’。”1953年高考后,刘永坦被报纸上的学校介绍吸引,带着童年的“强国梦”来到哈尔滨工业大学,初露锋芒的他在全班年龄最小,却因懂得多被称作“小老师”。1958年在清华大学进修后,他又回校走上三尺讲台,参与组建无线电工程系,成为相关科研的中坚力量。

1979年,刘永坦作为改革开放后的首批公派留学生前往英国。“科研成果无论在理论上还是实践上都很出色。”进修结束时,英国导师在高度评价刘永坦的同时,数次挽留:“一个科学家的人生十分有限,科学项目可不是你一个人在小作坊里实验就可以完成的……”

“母亲再丑再穷,我也深爱着她。”刘永坦深感有责任改变祖国雷达技术一穷二白的面貌,决定立刻起程回国,他坚信,中国人已经有能力研制出自己的新体制雷达。

当时的我国有近300万公里海洋面积,但传统雷达能有效监测的不到20%。“那时,别人进入我们的海域,我们都不知道。”刘永坦说,雷达能看多远,国防安全就可以保多远,而“新体制雷达”可让我国海域可监控预警范围大幅提升。

“美国有没有做过?”“英国有没有做过?”“外国都没做过,你凭自己的理论就认为可以?”面对回国后的质疑,刘永坦初心不改,一周一次“跑北京”作论述,很快得到了当时航天工业部预研部门的支持。没有中文打字机,为了尽快论证其可能性,刘永坦组建的六人团队在几个月的时间里,手写出二十多万字的《新体制雷达的总体方案论证报告》。

“不能给科研留死角。”那之后的800多个日夜里,刘永坦率队每天工作十几个小时,进行了几千次实验分析、数万次数据获取。终于,他主持的预研项目系统突破了海杂波背景目标检测、远距离探测信号及系统模型设计等基础理论,创建了完备的新体制雷达理论体系。

1989年,团队建起了中国第一个新体制雷达站,次年,大家终于首次在实验中成功监测到舰船目标。那时,荒凉寂静的大海边,久违地传来欢呼声,成员们大笑着流下泪水。

1990年10月,多部门联合举行的鉴定会宣布:“新体制雷达研究成果居国际领先水平。”1991年,该项目荣获国家科技进步奖一等奖。

步履不停 为“海疆长城”装上千里眼

虽然科研成果和荣誉足以结题报奖,但刘永坦不愿躺在“功劳簿”上。

“一定要把实验成果真正应用,真正对国家有利。”面对合作方对新工程提出的“全方位监测远距离目标”新要求,刘永坦知道,从实验项目转化成完整的雷达系统,将是一项更艰巨的挑战。

1997年,刘永坦团队正式开始新体制雷达工程化的研制。挑战之一,便是雷达领域的世界性难题——“杂波”。多如牛毛的杂波难以分辨,来自海浪、无线电、电离层的干扰,信号强度比探测目标强上数万倍。“这要求我们发射出去的信号必须非常单纯,还要有很好的信号处理技术。”刘永坦说。

设计、试验、失败、总结、再试验……刘永坦率领着以哈工大为总体单位,中国航天科工集团、中国电子科技集团等单位联合攻关的“雷达铁军”,扎根在海防前线的试验场。那段日子里,他每天工作十几个小时,饿了就吃面包充饥,困了就睡在板凳上……

“箭在弦上,不得不发。”刘永坦和成员们住在漏雨的旧屋中,同受野蚊叮咬,共迎台风袭击,即便面对系统方案的全盘推翻,也从不言弃,“困难肯定是有,但从党的革命经历来看,怎会有过不去的坎呢?”

“是实验船只和飞机的回波,这次,我们同时发现了!”历经上千次实验和数次重大改进,2011年秋天,刘永坦团队终于成功完成了我国首部“新体制远距离实装雷达”的研制任务,其总体性能达到国际先进水平,核心技术处于国际领先地位,使我国成为极少数掌握远距离实装雷达研制技术的国家之一。

与国际同类雷达相比,该雷达系统规模更小、作用距离更远、精度更高、造价更低,实现了海空多类型目标的高概率、高稳定同时探测,是“千里眼”中“火眼金睛”。2015年,刘永坦凭借该成果再获国家科技进步奖一等奖。

“它不仅能‘看’得更远,还能排除杂波干扰,发现超低空目标,对于对海远程预警来说至关重要。”如今,这些雷达矗立在我国的海岸线上,对航天、航海、渔业、沿海石油开发、海洋气候预报、海岸经济区发展等,都有着重要作用。“有了新体制雷达,我国海域可监控可预警范围从曾经的不足20%,变成了全覆盖。”

奖掖后学 为了更多杰出人才、更多“国之重器”

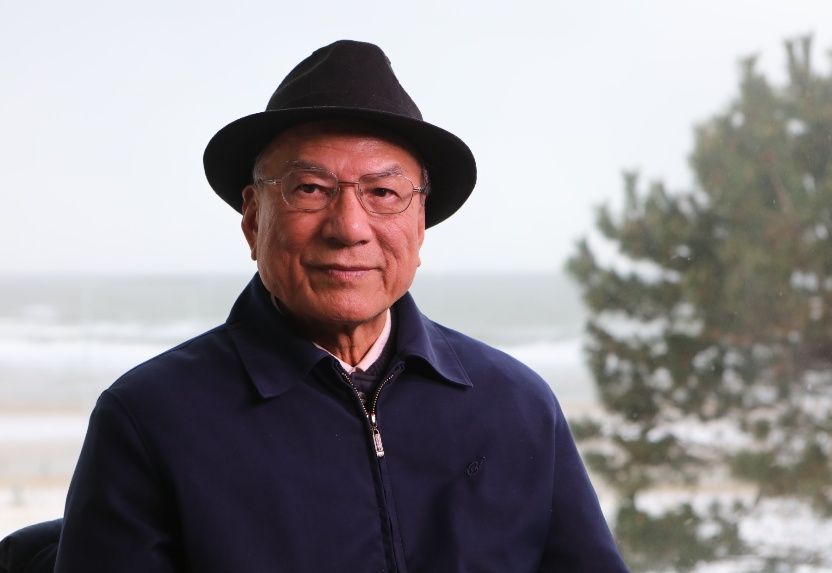

“在党的领导下,为我们的事业奋斗终生!”在1983年的入党申请书上,刘永坦这样写着,三十多年来,他也是这样做的。耄耋之年的他,如今仍奔波在教学、科研一线。2021年,哈工大开设“永坦班”,刘永坦便亲自担任班主任,激励青年学子投身雷达科研事业。

“我们这个岁数,所求不多。未来还得靠年轻人。”无论获得什么荣誉和头衔,刘永坦最看重,始终是“教师”的身份,“学生读你的研究生,是对你的最大信任,把大好青春甚至一生前途交给了你,要是教不好,岂不是误人子弟?”

刘永坦的历届学生们都说,做“坦先生”的学生,功底不扎实是不行的。故弄玄虚、华而不实的东西逃不过坦先生的“火眼金睛”。有没有仔细查阅文献资料、做足功课,坦先生只要和你一讨论,立刻“原形毕露”。

刘永坦讲授过10多门课程。“科学家”和“教师”——60多年来,刘永坦一直奔走在这两种角色之间。他认为,科研和教书育人是相辅相成的,重大科研课题为培养高层次科技人才提供了丰富生动的课堂,思想活跃的青年学生,也是科研中十分重要的生力军,是创新思想的重要源泉。

40多年来,刘永坦的团队从最初的6人发展到30多人,形成了新体制雷达领域老中青齐全的人才梯队,是一支作风过硬、能攻克国际前沿课题的雷达“铁军”,但他并不满足于此。

2020年8月3日,刘永坦将国家最高科技奖的800万元奖金全部捐给哈尔滨工业大学,设立永瑞基金。

“作为一名普通教师和科技工作者,荣获国家最高科学技术奖,这份殊荣不单属于我个人,更属于我的团队,属于这个伟大时代所有爱国奉献的知识分子。在获奖那一刻,我就有了将奖金全部捐出,回报国家、回报学校的想法,也得到了家人的一致支持。”刘永坦说,设立这个基金就是要助力学校培养更多的杰出人才、打造更多的“国之重器”。

“必须志存高远,大胆创新,走别人没走过的路,攻占世界前沿高地,打败那些科研实践中遇到的‘拦路虎’;必须实事求是,脚踏实地,不畏艰险沿着陡峭山路攀登,一步一步达到光辉的顶点。”刘永坦这样总结自己的教育理念。

迄今为止,他已培养研究生80多名,其中获博士学位者40多人,将军、院士、大学校长、国防院所总师、高科技技术公司创始人……他的学生中,正涌现出一批批国之栋梁。